古陶瓷中的方形器也是值得注意的。宋、元、明、清歷代古陶瓷中,常見四方、六方、八方、委角等多種型體,工匠制作時多為人工拍打泥片,然后粘接成型,器體線條、棱角都很自然、圓潤。而現代仿古瓷方形器型體的線條,邊線垂直,棱角清晰,顯得非常規正,比如清雍正天藍釉琮式環耳瓶和仿清康熙黃釉刻花象耳四方瓶,兩件器物從型體線條上就能鑒別出它們的差異。

瓷之型代表和展現著歷史、人文、政治、經濟乃至形制和生產力發展的傳承脈絡。是一個時段政治經濟發展演繹過程直接的體現。由于是貼切、真實的人文濃縮,因而,我們研究認識瓷之型的演繹過程也便于了解社會的進程與發展。如果我們對某一類的器物,從起源到發展的全過程有一番系統的了解,如瓷壺類,那么我們從器型,全然可以粗略地以型斷代,然后依據同時代的取材、用料、配方工藝、人文歷史等進行的核實論證,就完全有可能準確的斷其年代。假如說年代確立不了,那就容易張冠李戴,形成老虎吃天,無法下爪。由此可說,鑒定瓷器,觀型斷代是堅定的要素。

仿品磨損現象露出破陣

古瓷是已經經過了一段長時間的風化,在順著太陽光線,用幾十倍以上的放大鏡探視古瓷器表面的釉層,老瓷表面的磨損縱橫交錯,深淺粗細不一,而往往新瓷則無這一現象,很多作假者都是用砂紙摩擦,在線條、方向和力度方面幾乎都一樣。

仿品紋飾的繪畫不自然,缺乏靈魂

古代瓷器上大多有繪畫,仿假品大多筆力拘謹,且線條不流暢,有些拙劣的仿品紋飾粗糙,仿品對紋飾圖案要刻意描摹,必然需要十分小心謹慎,所以所畫出來的紋飾缺乏靈魂,拘謹生硬,令人感覺不自然,當然,歷年歷代都有不少繪畫高手參與仿造,由于這些人水平高,對真品繪畫能心領神會,得其真諦,仿的畫也極其形似,但是終究不能完全表達出真品的藝術神韻,不能比擬。

不過在這一點有一個時期的器物是例外的,就是清宮廷庫房內有一批年年燒造的大批瓷器保存于庫房中,有部分是從未動過的,這種清宮廷瓷器雖然也有三百多年歷史,但卻無使用過,這一類看起來就是類似老的新器。仿品釉面光澤度過強光澤度過強這一點跟上面一點是相聯系的,也是因為沒長時間的使用把玩形成的光滑感,仿品釉面光澤度顯得過強,有人稱這種現象叫“火刺”,還有一點也是叫“賊光賊光的”,釉面不細膩,比較粗松,白釉太白,白中不泛青不是老瓷。

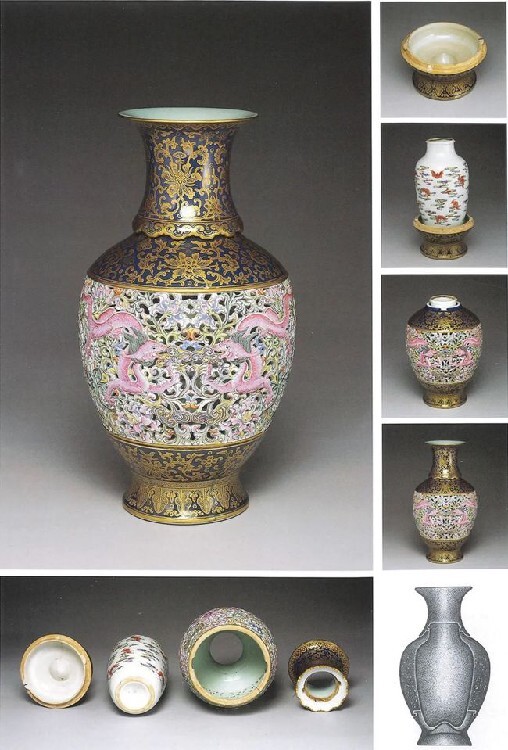

同一瓷器有兩件以上甚至大量(令人非常懷疑)

古代留下來的陶瓷數量是有限的,而仿品有一個特點就是大量生產,所以只要看到同一品種的瓷器有多件相同的出現在市場,這時候,藏家們就要謹慎小心了。