當我用責問的口氣跟孩子對話,孩子他就開始「積非成是」。他明明是錯的,他不承認錯;他明明是錯的,他就強辯他沒有錯。一個孩子會離開他原來的是非判斷,是他自己愿意這樣?還是他常常被環境、被旁人逼迫,因為孩子承受壓力,所以他就被迫這樣去做。只

有在「了解」與「被了解」的情況底下,孩子才不會這樣;常常因為「了解」與「被了解」之后,孩子會承認他的錯。一個孩子承認他是錯的,跟我們告訴他:「你這樣是錯的」,這個對這個孩子的生命是絕然不同的造化。

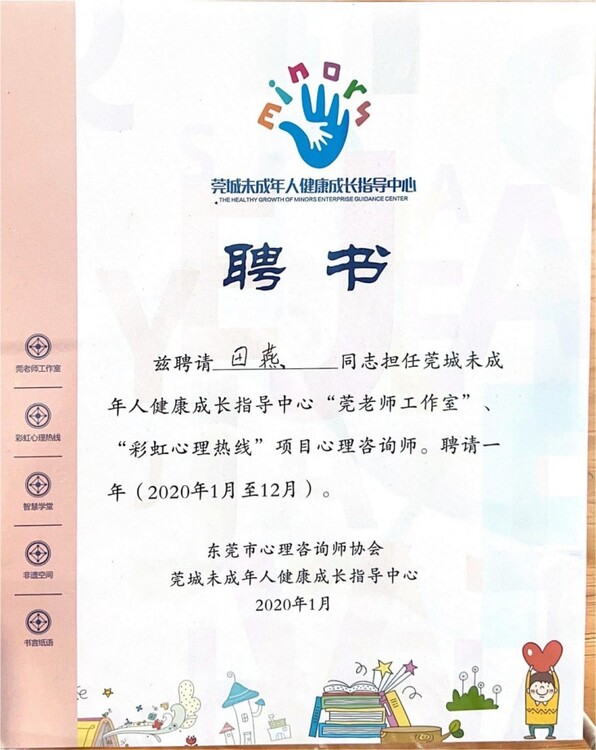

作為錢丹塞恩發起人,我們無薪奉獻,關懷社會的需要,

家有青少年,父母要難得胡涂

當孩子進入青少年的階段,做父母的個,就是「不能太精明」,看得太清楚,講話太銳利,這樣的話跟青少年的關系不會太好;但是父母又不能夠「真胡涂 (第二個) 」,被孩子玩弄、耍弄,弄得我們什么都不知道。

所以,父母要「難得胡涂」,也就是「裝胡涂」:什么都知道但是裝作不知道;看得很清楚,但是有時候講話會給年輕人留三分情面,有時候甚至只是稍微點一下而已。

青少年很需要的就是有一個空間。一個可以做自己的空間,一個可以自己來面對生活中的困難和需求的空間,一個面對自己良知的空間。

如果做父母的太快、太急于替年輕人解決生活中的問題,這就是在剝奪他的空間;如果做父母的對他的所作所為,太快、太直接的給予評斷跟批判,這也是在剝奪他的空間。

做父母的不要成為孩子的良知,父母不是一天到晚要告訴青少年「什么是對」、「什么是錯」、「你要怎么做才是好」、「如果你怎么做就會有災難」等等,這不是父母的責任,不是父母要去做的事情。

父母是要透過恰當的響應、恰當的問話,讓孩子能夠去面對自己的良知。孩子的內心會有一個聲音告訴他:「你這樣做是對的」,還是「你這樣做是不對的」;或者這個聲音會告訴他:「你可以怎么樣做,對你自己或是對別人會比較好」。

終,一個孩子要由他的內心來領導,而不是父母繼續來領導這個孩子。

從事家庭教育,青少年心理咨詢,生命成長10年以前來,面對大量的案例,提供了有效的解決方案和督導。孩子,家庭,夫妻等在這個過程中,都拿到自己想要的結果,