廠址保定市曲陽縣材質玻璃鋼,鑄銅規格顏色黃銅色

華佗 ,字元化,一名旉,沛國譙縣人,是東漢末年醫學家。他一生都在鉆石醫術而不求仕途,游歷了安徽、山東等地,因其高超的醫術和醫德而受到人們的愛戴,在很多醫學場所甚至公園都可以看到華佗雕像,作為古代名醫雕像之一,他面容慈祥,衣袍飄逸,拿著一根拐杖,拐杖上掛有裝著丹藥的葫蘆,向世人傳遞著健康與希望的訊息。

孫思邈雕像上的每一個細節都在講述他的故事,衣袍的流暢線條仿佛在訴說著他一生的行醫足跡,各種名貴藥材的圖案則寓意著他博學的藥理知識。他的醫術高超,著作眾多,更以"藥王"之稱廣為人知。在歷史的長河中,他不僅僅是個普通的醫生,更是仁心仁術的化身,是對生命給予無限尊重與關愛的代名詞。這些古代名醫雕像,每年都有很多人前來觀看,或者是輕聲祈禱,醫學傳承也在人們的心中默默流淌。

構建這些古代名醫雕像的,不僅僅是金屬的冷漠和冰冷,更是對他們精神的禮贊與傳承。他的名言"醫者,仁心也",正是對后世醫學工作者的激勵與鞭策。孫思邈天資聰明,7歲的時候就認識一千多字,每天能背誦上千字的文章,據《舊唐書》載,西魏大臣孤信對孫思邈十分器重,稱其為“圣童”。18歲時立志究醫,“頗覺有悟,是以親鄰中外有疾厄者,多所濟益”,開始為鄉鄰治病。孫思邈雕像讓人們看到了他為醫學事業所做的偉大貢獻,更讓人們感受到了醫療文化的深厚底蘊。

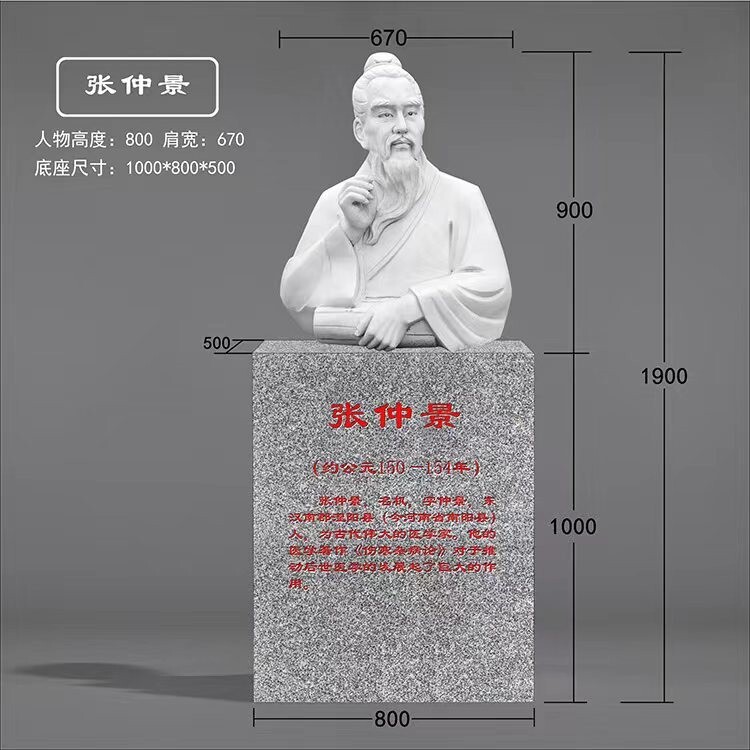

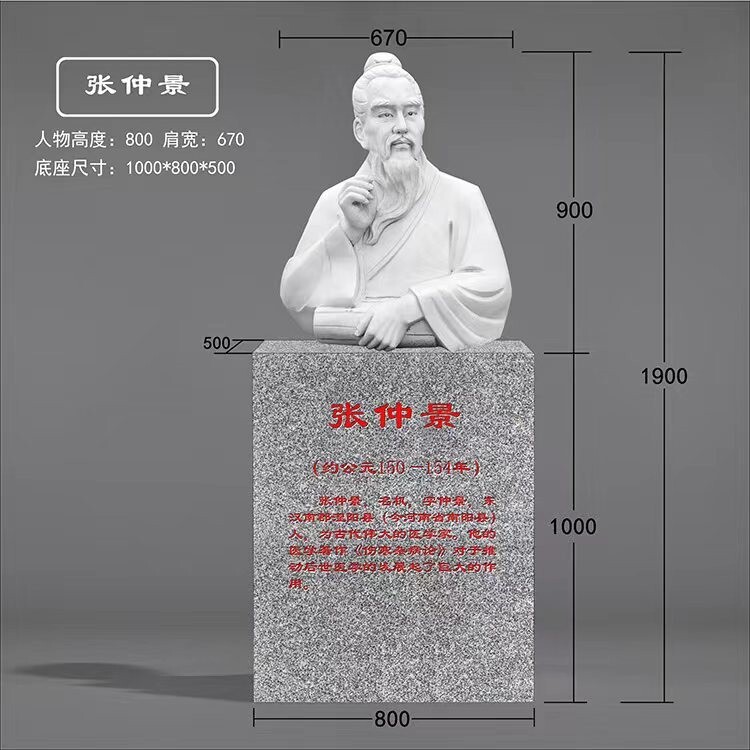

張仲景,南陽涅陽縣人。東漢末年醫學家,建安三神醫之一(其他兩位分別是:華佗、董奉),被后人尊稱為“醫圣”。張仲景廣泛收集醫方,寫出了傳世巨著《傷寒雜病論》,確立的“辨證論治”原則,是中醫臨床的基本原則,是中醫的靈魂所在。張仲景雕像再現了這位“祖國醫學之父”,在中國醫學的歷史長河中留下了深厚的一筆。這些古代名醫雕像中的人物雖然各有所長,但他們的醫術于世,對當代以及后代人產生了深遠的影響。

古代名醫雕像是一位位偉大醫者的傳奇故事,流露出一份平和與慈悲,正如他們對待患者的態度那般溫和。而張仲景雕像下面記著他著的生平簡介,他的一生深入剖析了多種疾病的病因、病機及其治療方法,用自己的行動詮釋了何為“仁心”,他時常不畏艱辛,深入鄉野,為那些貧苦和病痛的百姓診療,傳遞著希望與溫暖。在那動蕩不安的歷史時期,正是他將醫學與人文關懷相結合,使得更多患者得以重獲新生。

在現代社會,古代名醫雕像的擺放是人們展示的對醫藥事業的熱愛與奉獻。他們用自己的實踐證明了知識與實踐相結合的重要性,強調了對自然的觀察與尊重。張仲景提倡“勤求古訓”,認真學習和總結前人的理論經驗。而這座張仲景雕像便成為了無數人心中的一座燈塔,照亮了通向醫學和科學探索的道路。人們在這里不僅感受到了歷史的厚重,更從中汲取到不竭的動力,激勵著他們在追求真理的路上持續前行。