正統、景泰、天順(1436—1464)三朝,由于政治動蕩、天災人禍等因素影響,導致了經濟的衰退。而且從正統初即多次下令“禁造官樣瓷器”,故這一時期瓷器數量較少,被稱為陶瓷史上的“空白期”。總的說來,此期器型主要還是瓶、罐、碗、杯、盤等幾類。所用青料仍有部分是“蘇青”。青花發色有的濃艷,與宣德器相近似,有的淡雅,與成化器較接近。釉面多泛灰。胎體較厚重。底足修削不細膩,有敦厚感;多見淺寬平砂底,有的有粘砂現象,有的見火石紅。正統時的瓶、罐器口為直頸形,與宣德器一致;天順時的則是象梯形的上窄下闊形,與成化時相近。瓶、罐的身體均是豐肩、圓腹、下收、足稍外撇;梅瓶的器身較宣德的修長。紋飾以一筆點劃為主,有人物、花卉、龍鳳、孔雀等。人物的背景多畫大片云氣紋。瓶、罐邊飾喜畫海水紋或蕉葉紋,其蕉葉中梗留白,葉面較寬大,像小樹一般。款識正統的是福字款;景泰開始款識從器心移到器底,除福字外,還有“太平年造”、“太平”、“大明年造”等;天順有紀年款、梵文款等。

成化(1465—1487)、弘治(1488—1505)、正德(1506—1521)三朝處于明中期。成化和弘治中期以前使用平等青,發色淡雅。弘治晚期與正德則發色灰藍。但此期也有個別器物發色濃艷,有鐵銹斑。成化多淡描青花。紋飾布局前期疏朗,后期繁密,多畫三果、三友、九秋、高士、嬰戲、龍穿花等。花葉似手掌撐開狀;葉子多齒邊,花葉均無陰陽正反;魚藻的水草飄似海帶;山石似鑰匙狀無凹凸感;邊飾較簡單,碗、盤、杯等口沿、圈足僅用弦紋裝飾;龍多為夔龍,鼻子長長的像象鼻;十字寶杵、阿拉伯文等伊斯蘭教內容的紋飾多見。胎質細膩潔白,釉極細潤有玉質感,但稍微發青。器型有罐、梅瓶、洗、盞托、盤、杯、碗等,爐為三乳足筒式或鼓形爐。款識除“天”字罐外,還有“大明成化年制”六字單、雙行款;圖記款主要有方勝、銀錠等。

弘治器物早、中期大致與成化同,甚至比成化更纖巧柔和。后期與正德器接近。花葉紋細而密,梵文圖案增多,龍紋纖細柔和,人物灑脫。款識為六字、四字楷書款都有。正德仍用國產料,前期用平等青,發色灰藍。晚期始用回青。有的暈散。其器物的器型、胎質、釉質與弘治接近,氣泡密集。深腹碗、帶座器等流行。后期多見大器。紋飾常見的有鳳穿花、魚藻、獅子繡球、庭園嬰戲、樹石欄桿、蓮托八寶等,繪畫較弘治的粗。碗盤底心下蹋,碗出現雞心底。器底多見窯紅、粘砂、跳刀痕等現象。年款有四字和六字楷書款,個別用“造”字。

明末天啟(1620—1627)、崇禎(1628—1644)時由于政治動蕩,導致百業凋敝,陶瓷業也蕭條冷清。天啟十九年以后朝廷即無下令造官窯器,因此天啟年款器甚少,以“大明天啟年制”為主,也有“天啟年制”款。民窯器中各種圖記款、堂名款、吉語款、頌語款增多,如玉堂佳器、萬福攸同等;多偽托款,有永樂、宣德、成化、天順、正德、嘉靖等朝的,其中偽托天順款的惟有天啟。紋飾仍以傳統紋飾為主,但道教內容的紋飾較萬歷時少,畫意粗率。此期的紋飾較疏朗,生活氣息較重。胎體厚重、胎質粗松、器形不規整、器底粘砂、塌底、跳刀痕等已成時代特征。

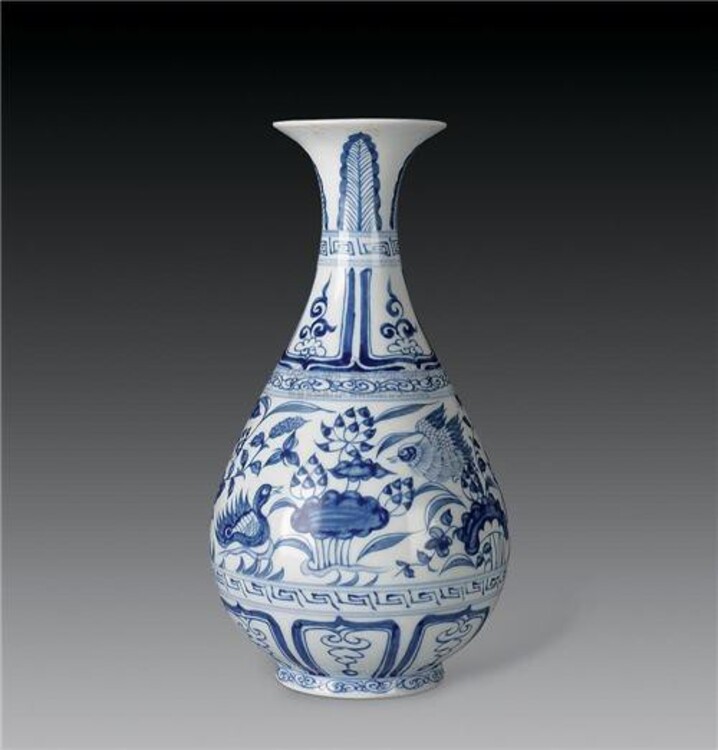

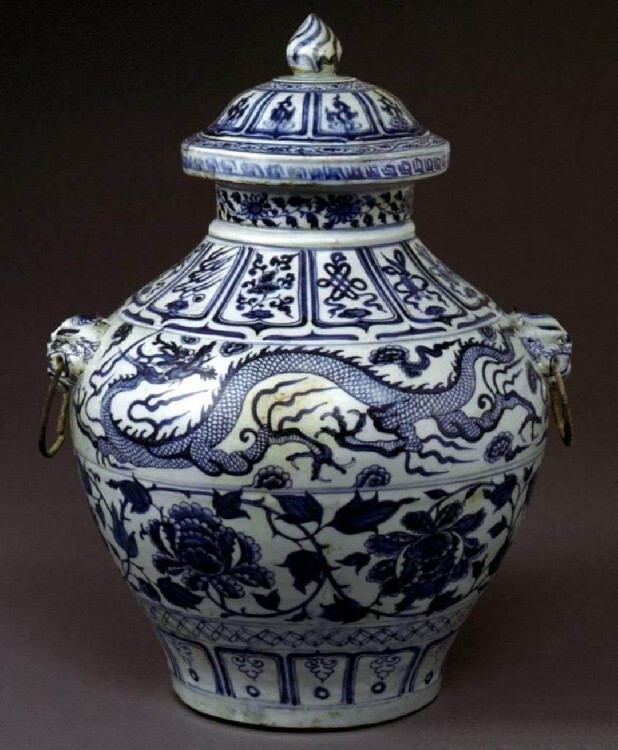

元青花瓷(又稱元青花),即元代生產的青花瓷器。青花瓷生產于唐代,興盛于元代。成熟的青花瓷出現在元代的景德鎮,紋飾大特點是構圖豐滿,層次多而不亂。元青花瓷大改傳統瓷器含蓄內斂風格,以鮮明的視覺效果,給人以簡明的快感。以其大氣豪邁氣概和藝術原創精神,將青花繪畫藝術推向頂峰,確立了后世青花瓷的繁榮與長久不衰。

從14世紀中的至正年間開始使用,用進口青料。釉面白中泛青,釉色瑩潤透亮,光潔滋潤,積釉處顯鴨蛋青色,釉色亮度時常會有閃動感,足圈釉面顯出淡淡的水綠色。具有恰到好處的透明度、光亮度和色澤,能更好地襯托青花的表現力。

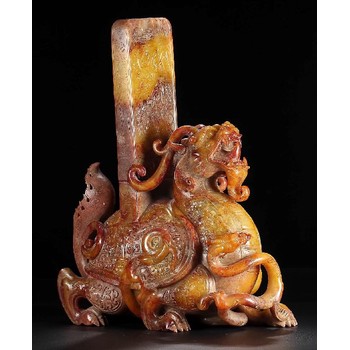

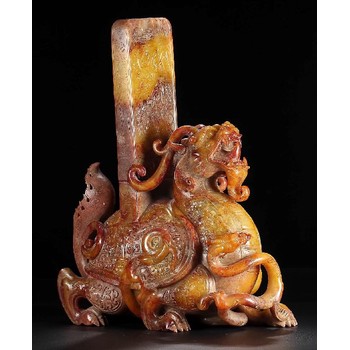

高古玉谷紋璧交易戰國特色

面議

產品名:高古玉

宣德爐古玩私下現金快收

面議

產品名:宣德爐

個人收購玻璃隕石價格公道誠信交易

面議

產品名:玻璃隕石

明代泰昌通寶私下洽談古錢幣高價收

面議

產品名:古錢幣

瓷板畫巡回展覽交易全國巡展對接

面議

產品名:瓷板畫

烏木投影儀吊架直接收購烏木投影儀吊架現金結算

面議

產品名:烏木

鏤空工藝紫砂壺私下交易紫砂壺鏤空技藝交易

面議

產品名:紫砂壺

玉乳丁紋璧交易商周精品

面議

產品名:高古玉