產地河北保定工藝手工運輸物流

鑄銅民俗人物雕塑的歷史源遠流長,宛如一部生動的生活史書,記錄著各個時代、各個地區的民俗風習和人們的生活狀態。早在古代,民間藝人便通過的技藝,將民俗人物形象栩栩如生地呈現在銅鑄之上。那時,這些雕塑不僅是藝術創作,更是人們生活的一部分,它們伴隨著各種民俗活動,見證著歲月的流轉和世事的變遷。

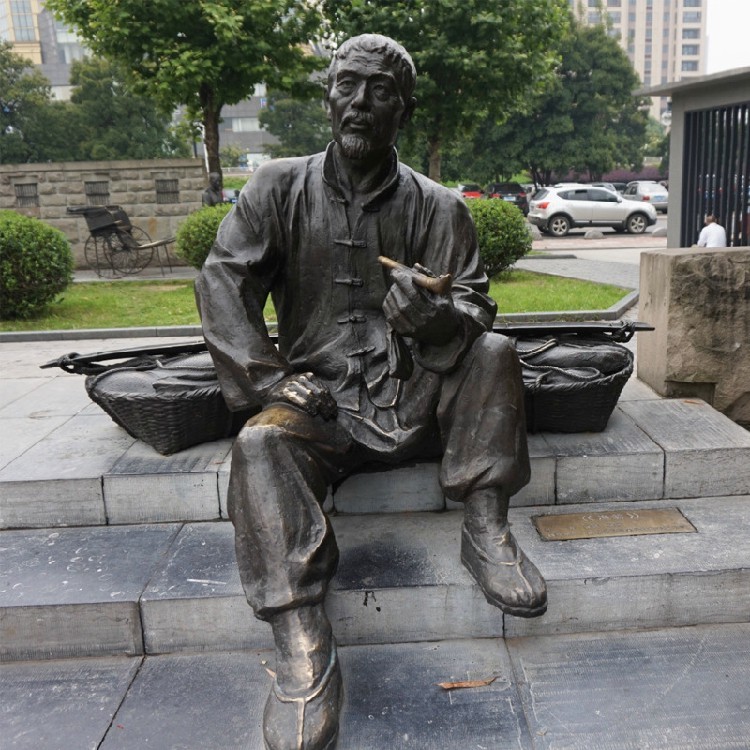

這些民俗人物雕塑在造型上匠心。每一尊雕塑都經過精心設計,從人物的比例、神態到服飾、發飾,無不體現出濃厚的民俗特色。比如那些表現傳統節日慶典的人物雕塑,舞龍舞獅的人物姿態矯健,身姿靈動,仿佛能讓人感受到現場的熱鬧氛圍;而在展現民間手工藝人勞作的雕塑中,匠人的專注神情、嫻熟的技法都展現出對傳統技藝的敬重與傳承。雕塑家們通過對細節的精心雕琢,將人物性格與民俗內涵融合,使得每一件作品都充滿了生命力。

鑄銅民俗人物雕塑的誕生,本身就是一場天地人神的對話。在晉南地區的"打鐵花"習俗中,鐵匠們將熔化的銅汁潑向夜空,迸裂的銅花里藏著農具與神像的原初形態。這種源于巫覡時代的金屬祭禮,將液態銅水視為溝通神明的媒介,當滾燙的銅汁注入陶范的瞬間,匠人們相信他們正在為神靈塑造棲居的肉身。

潮汕地區的"營老爺"民俗活動中,游神賽會的銅鑄神像歷經仍保持著鎏金的面容。這些神像的開光儀式堪稱微型社會結構的投影:宗族長老用朱砂點染神目,相當于為整個信仰體系賦予視覺;年輕力壯者抬著神轎穿街過巷,青銅神像成為凝聚族群的圖騰坐標。銅材特有的延展性與抗氧化性,使這些民俗符號得以跨越時空,在歲月長河中保持相對穩定的文化形態。

在工藝層面,鑄銅匠人發展出特的"失蠟法"與"陶范法"并用的復合技藝。以鑄造"送子娘娘"像為例,匠人先用蜂蠟塑出送子神的神態,再敷以細泥形成范模,后澆入銅水。當高溫銅液熔解蠟模時,仿佛完成了從人性祈愿到神性實體的轉化儀式。這種工藝智慧,恰似民俗信仰中將無形愿望物化為具象神靈的隱喻。

隨著時代的變遷,民俗人物雕塑也在不斷地發展與演變。現代的雕塑家們在傳承傳統技藝與文化內涵的基礎上,融入了更多現代的藝術理念與表現手法。他們不再局限于對傳統民俗場景的簡單,而是更加注重對人物內心世界的挖掘與表達,以及對當代社會現象的思考與回應。一些民俗人物雕塑作品開始運用夸張、變形的手法,賦予雕塑更加鮮明的個性與藝術感染力;還有一些作品則將傳統雕塑與現代科技相結合,創造出令人耳目一新的視覺效果。這種創新與發展,使得民俗人物雕塑在新時代煥發出新的生機與活力,更好地適應了現代社會人們的審美需求與文化訴求。

民俗人物雕塑宛如一座跨越時空的橋梁,一端連接著古老的過去,一端通向充滿希望的未來。它們以特的藝術語言,將民俗文化的種子播撒在人們的心田,讓后人得以在這些雕塑的凝視下,觸摸時光的輪廓,感受民俗文化的博大精深與無窮魅力。無論是過去、現在還是未來,民俗人物雕塑都將繼續在歷史的長河中閃耀著特的光芒,成為人類文明寶庫中不可或缺的璀璨明珠。讓我們放慢腳步,走近這些民俗人物雕塑,用心聆聽它們所講述的那些關于民族、關于生活、關于夢想的故事,在與它們的對話中,汲取文化的滋養,傳承民族的記憶。