產地河北保定工藝手工運輸物流

民俗人物銅雕塑在傳承傳統文化的同時,也不斷融入創新元素,以適應時代的發展和審美需求。一方面,藝術家們深入挖掘傳統民俗文化的精髓,忠實于歷史和民俗原貌,通過的技藝將那些逐漸被遺忘的民俗場景和人物形象重現于世,讓后人能夠了解和銘記先輩們的生活方式和智慧結晶。另一方面,他們也大膽創新,在表現形式、材料運用等方面進行探索。例如,有些雕塑作品將現代抽象藝術手法與傳統寫實風格相結合,以簡潔流暢的線條和夸張的造型來民俗人物的特點和情感,賦予作品新的視覺沖擊力和藝術感染力。在材料上,除了傳統的青銅材質,還嘗試加入其他金屬或非金屬材料進行混搭,創造出特的質感和色彩效果,使雕塑更加豐富多彩。

民俗人物銅雕塑以其栩栩如生的動態、豐富多元的服飾道具、深刻動人的情感表達以及傳承與創新的融合,成為了民俗文化傳承與傳播的重要載體。它們像一個個無聲的講述者,在歲月的長河中堅守著,向世人展示著中華民族博大精深的民俗文化,讓每一個走近它們的人都能沉浸在這一場跨越時空的民俗盛宴中,感受那份來自心底的文化認同與情感歸屬。

民俗人物雕塑也是地域文化特色的鮮明標識。在東北地區,常常能看到滿族民俗人物雕塑。像滿族傳統的薩滿祭祀人物雕塑,薩滿穿著具有滿族特色的服飾,頭戴神冠,手持祭祀用品。服飾上的圖案精美,每一個細節都可能蘊含著滿族的神話傳說或者家族圖騰。這些雕塑反映出滿族特的宗教信仰、家族傳統和審美觀念。再看江南水鄉地區的水鄉民俗人物雕塑,可能會有穿著藍印花布衣裳的年輕女子撐著烏篷船,或者老者坐在古橋邊休憩。這里的人物雕塑展現出江南水鄉的柔美、靈動以及那的寧靜的水鄉生活氛圍。

民俗人物雕塑也是地域文化的鮮明標識。不同地區的民俗雕塑往往帶有濃郁的地方特色,從人物的服飾、發型到使用的工具、從事的活動,無一不反映出當地特的自然環境、生產方式與生活習俗。在江南水鄉,常常能看到描繪采蓮女的雕塑。這些女子身著淡雅的水鄉服飾,頭戴斗笠,坐在小巧的木船上,手持蓮鉤,熟練地采摘著蓮蓬。她們的身姿輕盈婀娜,與周圍的荷花、綠水相互映襯,構成了一幅如詩如畫的江南水鄉美景。而在北方的草原地區,則多有表現蒙古族騎手的雕塑。騎手們身著皮袍,腳蹬馬靴,頭戴氈帽,跨下駿馬膘肥體壯,昂首嘶鳴。他們在草原上馳騁的英姿,展現出了北方游牧民族豪邁奔放的性格與對自由的向往。這些地域特色鮮明的民俗人物雕塑,不僅豐富了中國民俗文化的多樣性,也成為了各地展示自身文化魅力的重要窗口。

民俗人物雕塑的制作過程復雜且精細,需要匠人具備高超的技藝和豐富的經驗。一般來說,制作步驟包括選材、設計、雕刻、打磨和上色等多個環節。不同的材質決定了不同的加工方法,比如木雕講究刀法流暢自然,石雕要求線條剛勁有力,而泥塑則強調柔韌性和可塑性。

在現代社會,盡管機器生產已經普及,但真正的民俗人物雕塑仍然依賴手工完成。這是因為只有通過手工才能賦予作品特的個性和生命力。然而,隨著老一輩藝人的逐漸離去,這項傳統技藝面臨著失傳的危機。為了保護和傳承這一寶貴的文化遺產,近年來和社會各界紛紛采取措施,如設立非物質文化遺產名錄、舉辦培訓班以及開展文化交流活動等,鼓勵年輕人學習并發揚這門古老的藝術。

銅雕塑的歷史可以追溯到遠古時期,早在商周時代,青銅器就已經成為當時社會權力和地位的象征。隨著鑄造技術的不斷進步,銅雕塑逐漸從實用器皿向藝術品轉變,而民俗人物銅雕塑便是這一轉變過程中的璀璨明珠。這些雕塑多以民間傳說、歷史故事、生活場景為題材,通過匠人的巧手,將一個個鮮活的人物形象定格在銅質之上,成為永恒的藝術經典。

在中國,民俗人物銅雕塑的發展尤為繁榮。從秦漢的雄渾大氣,到唐宋的細膩溫婉,再到明清的繁復,每一個時代都留下了特的藝術印記。這些雕塑不僅記錄了歷史的變遷,更承載了民族的記憶和情感的寄托。它們以銅為媒介,將民俗文化的精髓傳遞給后人,成為中華民族文化寶庫中的瑰寶。

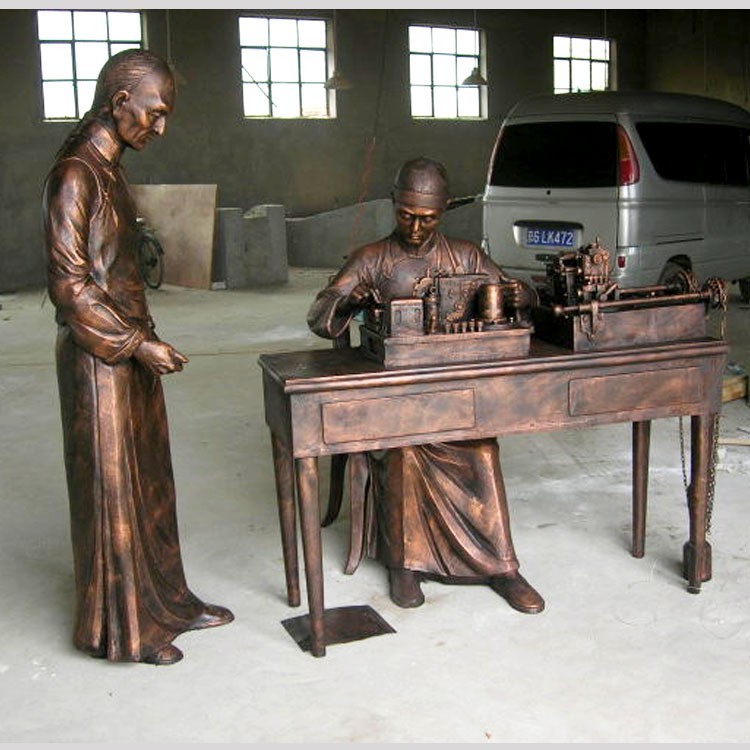

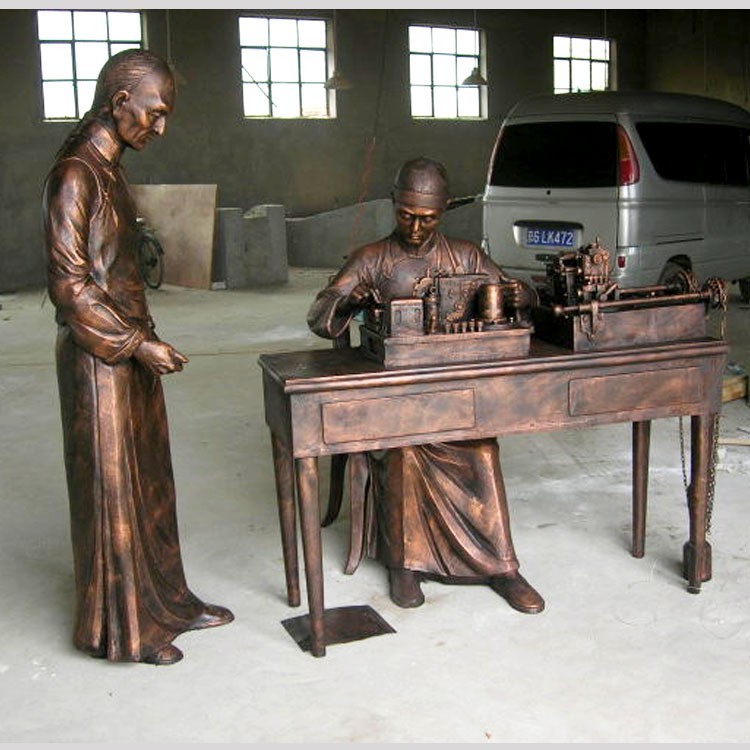

鑄銅工藝為民俗人物雕塑增添了特的質感。銅材本身所蘊含的古樸、沉穩氣質,賦予了雕塑一種莊重而厚重的歷史感。當工匠們運用各種鑄銅技法,將銅液注入模具,經過精細的打磨和處理后,那些民俗人物便以一種金碧輝煌或質樸古拙的姿態呈現在世人面前。銅器的光澤在光影的變幻中,仿佛為這些人物注入了靈魂,讓觀者能透過雕塑,觸摸到那個時代的氣息。

民俗人物雕塑所承載的文化內涵是多元而豐富的。,它們反映了各地特的民俗風情。從南方的刺繡姑娘到北方的大秧歌藝人,從沿海的漁家女到山區的放羊娃,每一件作品都像是一扇窗戶,透過它我們可以了解到不同地域的風土人情、傳統習俗和生活方式。其次,這些雕塑也體現了民俗文化所蘊含的價值觀和道德觀念。比如那些講述尊老愛幼、團結互助故事的人物雕塑,以生動形象的方式傳遞著中華民族的傳統美德,教育著一代又一代的人。

鑄銅民俗人物雕塑不僅是藝術品,更是文化傳承的重要載體。它們記錄了一個民族的歷史和文化,傳遞了人們對美好生活的向往和追求。通過這些雕塑作品,我們可以更好地了解和認識自己的文化根源,增強文化自信。此外,鑄銅民俗人物雕塑還具有很高的社會價值。它們不僅可以美化城市環境,提升城市文化品位,還可以作為旅游資源,吸引更多的游客前來參觀和體驗。許多地方還將鑄銅雕塑作為禮品贈送給來訪的貴賓,以此表達對客人的歡迎和敬意。

鑄銅民俗人物雕塑的歷史源遠流長,宛如一部生動的生活史書,記錄著各個時代、各個地區的民俗風習和人們的生活狀態。早在古代,民間藝人便通過的技藝,將民俗人物形象栩栩如生地呈現在銅鑄之上。那時,這些雕塑不僅是藝術創作,更是人們生活的一部分,它們伴隨著各種民俗活動,見證著歲月的流轉和世事的變遷。

這些民俗人物雕塑在造型上匠心。每一尊雕塑都經過精心設計,從人物的比例、神態到服飾、發飾,無不體現出濃厚的民俗特色。比如那些表現傳統節日慶典的人物雕塑,舞龍舞獅的人物姿態矯健,身姿靈動,仿佛能讓人感受到現場的熱鬧氛圍;而在展現民間手工藝人勞作的雕塑中,匠人的專注神情、嫻熟的技法都展現出對傳統技藝的敬重與傳承。雕塑家們通過對細節的精心雕琢,將人物性格與民俗內涵融合,使得每一件作品都充滿了生命力。

隨著時代的變遷,民俗人物雕塑也在不斷地發展與演變。現代的雕塑家們在傳承傳統技藝與文化內涵的基礎上,融入了更多現代的藝術理念與表現手法。他們不再局限于對傳統民俗場景的簡單,而是更加注重對人物內心世界的挖掘與表達,以及對當代社會現象的思考與回應。一些民俗人物雕塑作品開始運用夸張、變形的手法,賦予雕塑更加鮮明的個性與藝術感染力;還有一些作品則將傳統雕塑與現代科技相結合,創造出令人耳目一新的視覺效果。這種創新與發展,使得民俗人物雕塑在新時代煥發出新的生機與活力,更好地適應了現代社會人們的審美需求與文化訴求。

民俗人物雕塑宛如一座跨越時空的橋梁,一端連接著古老的過去,一端通向充滿希望的未來。它們以特的藝術語言,將民俗文化的種子播撒在人們的心田,讓后人得以在這些雕塑的凝視下,觸摸時光的輪廓,感受民俗文化的博大精深與無窮魅力。無論是過去、現在還是未來,民俗人物雕塑都將繼續在歷史的長河中閃耀著特的光芒,成為人類文明寶庫中不可或缺的璀璨明珠。讓我們放慢腳步,走近這些民俗人物雕塑,用心聆聽它們所講述的那些關于民族、關于生活、關于夢想的故事,在與它們的對話中,汲取文化的滋養,傳承民族的記憶。