號聯系人劉工公司名稱曲阜市中源古建筑設計有限公司號105081629

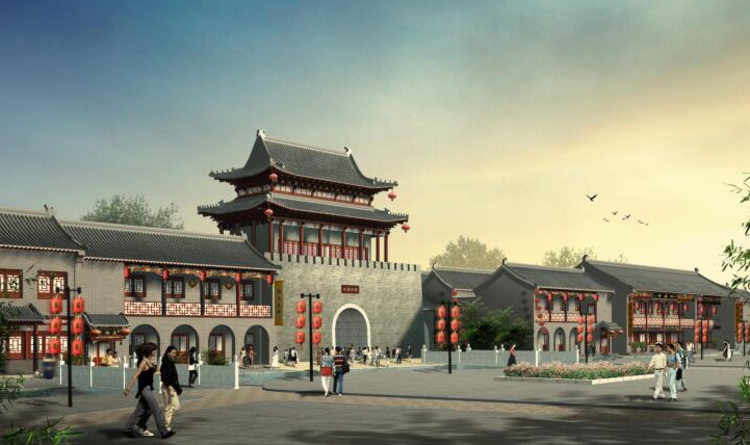

雖然古城的開發需要“經濟效益”,而古城的商業模式開發本身是為了賺錢,但經濟利益的多少絕不是衡量古城開發商業模式成功與否的指標,甚至也不應該是重要的指標。相反,是否有效保護了古城的物質載體和各類非物質文化、是否實現了古城資源的永續利用與可持續發展才是衡量古城保護與開發模式是否成功的重要評價標準。

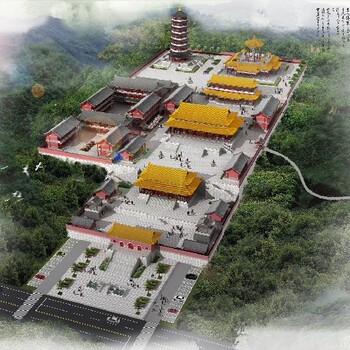

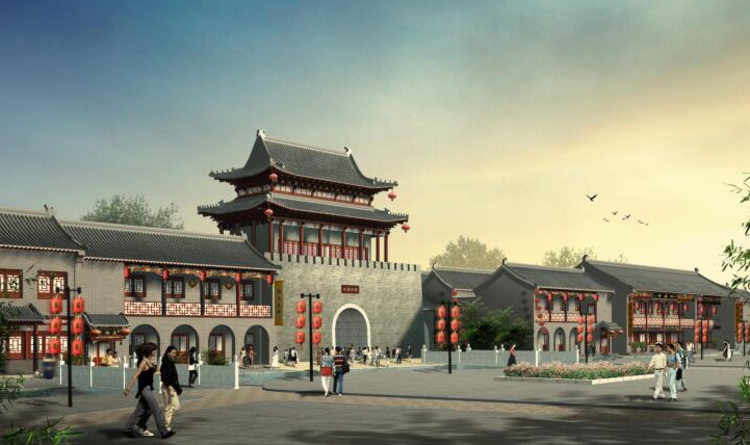

“ 馬面 ”是城墻中向外的附著墩臺,因為它形體修長,如同馬的臉面,故稱。“馬面”之設,既增強了墻體的牢固性,又在城池守衛戰中得以消除戰場的死角:一旦敵人兵臨城下,相鄰的馬面上的守夫可組織成交叉射擊網,讓來犯者左右受敵而一敗涂地。平遙城墻每隔60米-100米即有馬面一個,馬面上筑有瞭望敵情的樓櫓,稱“敵樓”。 墻體與

角臺是于城墻四角、與墻身聯為一體的墩臺。每個角臺上建樓櫓一座,名角樓。角樓之朝向與大墻呈135°角,樓的高度、體量介于城樓與敵樓之間 。戰時,角樓內的守御者居高臨下,視野廣闊,可監控和痛擊來自多種角度的進犯之敵。角臺與角樓以其非同尋常的戰略位置,在平遙城墻的歷代維修工程中 ,每被列為重要項目。清道光 、咸豐間持續六年之久的大修中,索性把殘破的“四隅敵樓”(即角樓)拆倒,重新修起了更高大的磚木結構二層樓閣。樓的平面呈方形,占地27平方米,正立面辟拱券門,內有磚階可通往二層,二層四面開圓形瞭望窗,樓身為磚砌,置木樓板,樓頂歇山式,五脊六獸。傳統的建筑藝術融進了軍事堡壘之中。

縱觀中國古代建筑史,從夏商起就有了版筑夯土的城墻,但是夯土容易遭受雨水的沖刷,唐代以后,逐漸出現磚包夯土墻,明代開始,各地開始普及和采用為當今我們所熟知的磚砌城墻技術. 前期古代城門的門洞在結構上多采用木過梁,從宋代開始磚拱門洞開始普及,城門上還會筑有城樓.出于加強防御的目的,有些城門有兩道,從而形成了甕城.同樣的目的還有在城樓上建造的箭樓.又有種墩臺叫做敵臺或馬面,目的是有益于城市的防御者從側面射擊那些攻城者.作為防御性建筑,城墻還演化出供戰士值班休息的窩鋪,供指揮用的敵樓,供抵御矢炮用的城垛或稱作垛口等。

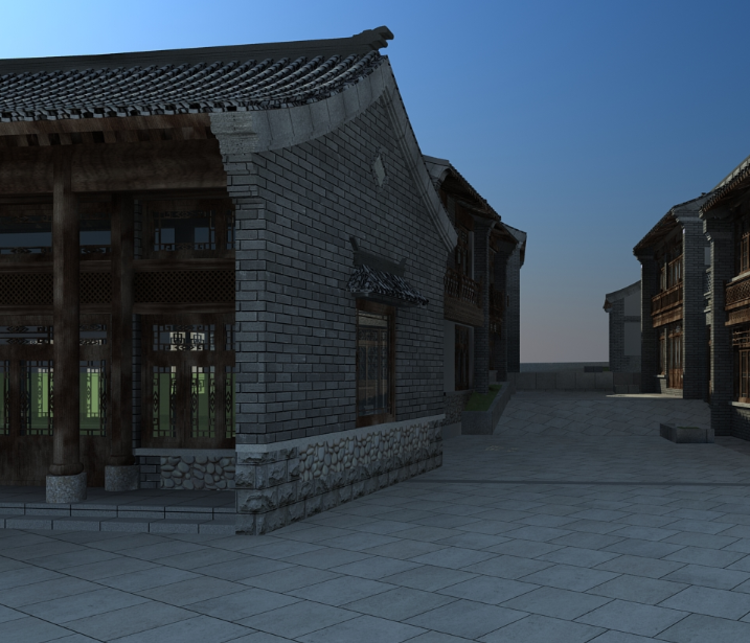

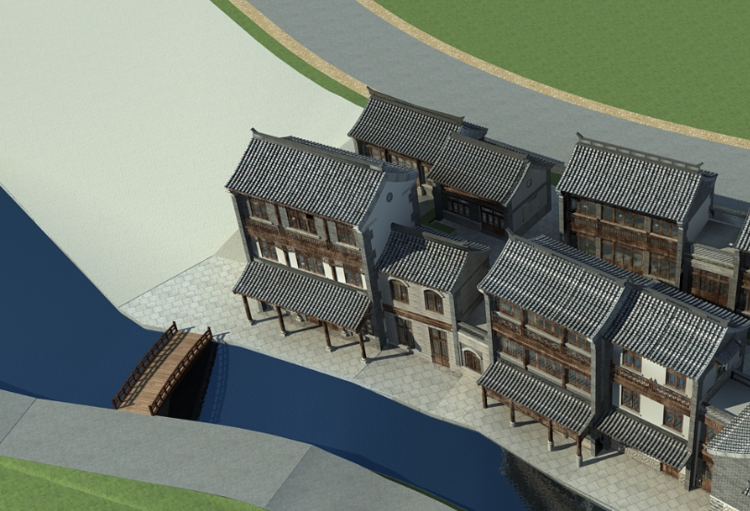

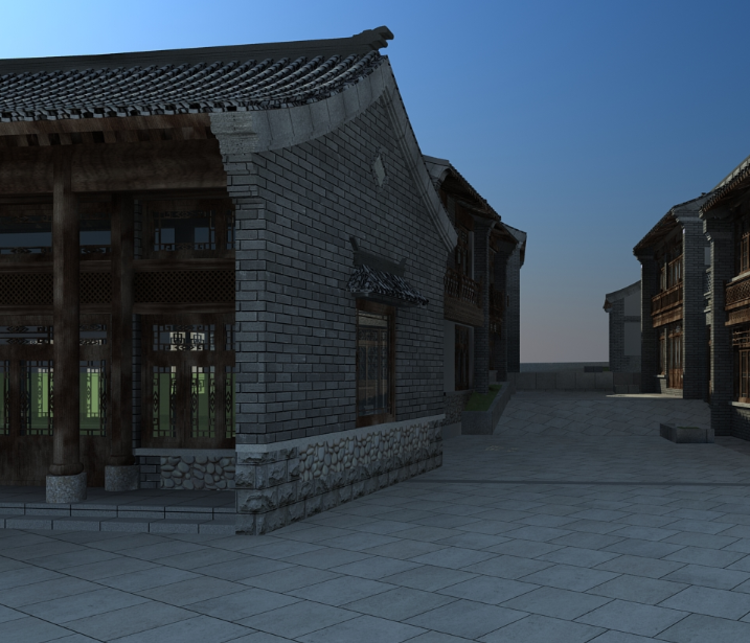

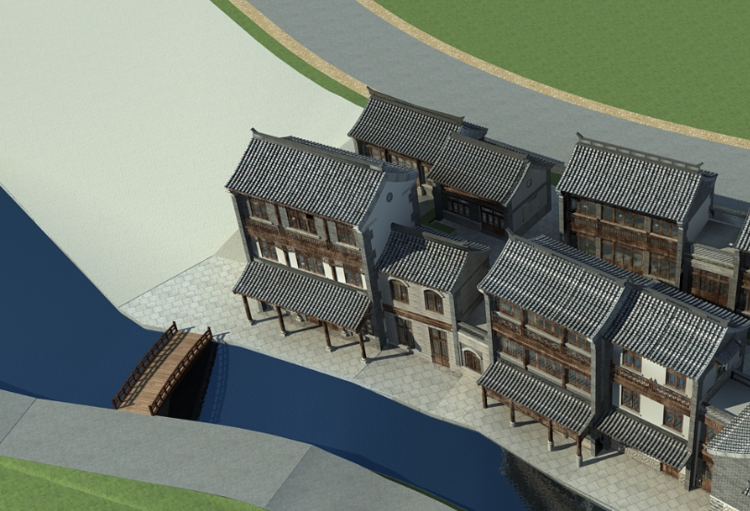

古鎮具特色的就是有歷史,而這點主要體現在建筑上,因此,保持原有的建筑特色,不能輕易改變原有的歷史風貌。整體風貌維持當地特色,設計要懂得因地制宜,用好當地的材料,依托小鎮原有的生態環境來建設、完善、豐富,讓小鎮的未來發展可以走的更遠。

古鎮”作為中國文化遺產的重要組成部分,反映了不同地區、不同民族、不同經濟狀況下,不同社會發展階段聚落形成和演變的歷史進程。真實記錄了傳統建筑風格、建筑工藝,傳統民俗與原始空間形態。但如今放眼全國大部分的古城古鎮,早已淪陷在琳瑯滿目的“特產”中。細心觀察的朋友會發現,不管你走到哪兒,都能看到巷子里街道旁似曾相似的紀念品。