產品別名 |

圓雕 |

面向地區 |

全國 |

材質 |

石材 |

工藝 |

雕刻 |

加工定制 |

是 |

使用場景 |

廣場 |

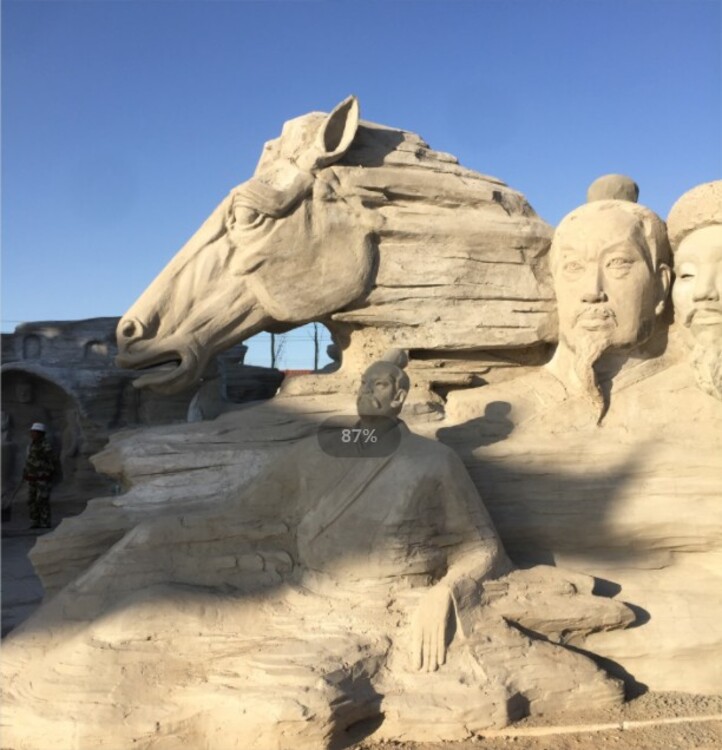

就圓雕來說,它不適合表現自然場景,卻可以通過對人物的細致刻畫劃來暗示出人物所處的環境。如通過衣服的飄動表現風,通過動態表現寒冷,通過表情和姿勢表現出是處在煉鋼爐前或在稻田之中。渲染大規模的群眾場面不是它特長,可是集中深入地塑造富有個性的典型性格卻是它的拿手好戲。眾多的羅馬頭像,龍門石窟,東山的浮雕羅漢像,羅丹的一系列肖像,《收租院》的一些農民形象都是范例。

圓雕不適合表現太多的道具、煩瑣的場景,要求只用精練的物品或其局部來說明必要的情節,以烘托人物。如用坦克殘骸的局部來烘托志愿軍戰士,用山崖的局部來烘托登山隊員勇攀高峰的精神。

由于圓雕是空間的立體形象,可以從四面八方去觀看,這就要求從各個角度去推敲它的構圖,要特別注意它形體結構的空間變化(當然,要有一個主要的觀看面)。

圓雕雖是靜止的,但它可以表現運動過程,可以用某種暗示的手法使觀者聯想到已成過去的部分,也可以看見將要發生的部分。

形體起伏是圓雕的主要表現手段,如同文字之于文學,色彩之于繪畫。雕塑家可以根據主題內容的需要,對形體起伏大膽夸張、舍取、組合,不受常態的限制。形體起伏就是雕塑家借以縱橫馳騁的廣闊舞臺。

總之,圓雕要求精而深,強調“以一當十”、“以少勝多”,既要掌握雕塑藝術語言的特點,又要敢于突破、大膽創新。

古代的壽山石圓雕作品講究造型生動,因材施藝。其作品多為仙、佛、人物和豬、羊、馬等家畜,色彩紋理也比較單調。近代,色彩豐富的壽山石新品種不斷出現,壽山石藝人們在取色用“巧”方面不斷創新,努力發掘和利用石形、石質、石色的天然神妙,通過構圖布局,講求虛實、對比、平衡、空間和掩映等現代繪畫知識的運用,使大型圓雕作品意境更加生動而自然,文化內涵更為豐富。

程序

由于圓雕作品極富立體感,生動、逼真、傳神,所以對石材的選擇要求比較嚴格,從長寬到厚薄都具備與實物相適當的比例。

“打坯”是道程序,也是一個重要環節。尤其大型的圓雕作品,還需要先在泥土上“打坯”,訂完“泥稿”后,再正式在石材上“打坯”。

“打坯”的目的是確保雕品的各個部件能符合嚴格的比例要求,然后再動刀雕刻出生動傳神的作品。圓雕一般從前方位“開雕”,同時要求特別注意作品的各個角度和方位的統一、和諧與融合,只有這樣,圓雕作品才經得起觀賞者的“透視”。

修光

這是一道的工序,是在細坯的基礎上進一步加工,但又不是簡單的重復。修光的任務是把不需要的刀痕鑿跡修去,同時把各個部分的細微造型刻畫清楚,力求達到光潔滑爽、質感分明的藝術效果。修光的工具使用小平刀、小圓刀、三角刀等。

生活中隨處可見的石雕大象是石匠們采用天然石材,根據動物大象的外形特征和生活習性,運用各種雕刻工藝制作而成的。石雕大象因采用的石材豐富多樣,所運用的雕刻工藝千變萬化,也導致石雕大象的外觀形態姿態萬千。而且石匠們還會根據消費者的個人喜好,以及對當下生活環境的解讀;給石雕大象的搭配了各種各樣的吉祥裝飾圖案,從而讓石雕大象造型更加多姿多彩。

圓雕是在高,寬,深三度空間進行的造型藝術,即立體雕琢。圓雕要求對食療的每個面都進行加工,雕琢工藝以鏤空技法和精密剁斧為主,終能夠多角度欣賞完立體的造型藝術品。

圓雕的大致步驟為:對石料進行粗處理,先出坯子,除掉多余的部分;然后依據圖紙等實際設計的所雕形象的部位比例,將圓雕的大體概括勾畫出來;之后開端打制,沿概括線用鑿子等鑿刻出外形;后,在原來打制的基礎上勾畫細致線條,而且用磨頭,剁斧,扁子等把石雕產品休整潔凈。浮雕藝術介于雕塑與繪畫之間,歸于半立體形的雕琢。浮雕是在石料外表進行雕琢,讓石料具有立體感,使圖畫浮凸于石面。浮雕能夠分為淺浮雕和高浮雕兩種。淺浮雕是單層次雕像,雕琢形勢比較單一;高浮雕則是多層次造像,內容相對淺浮雕繁復,更多選用透雕辦法。浮雕用于修建物的墻面裝修,以及寺廟的龍柱,抱鼓,御道等,在石雕中使用廣泛。